パンダ警備合同会社|徳島市内の交通誘導警備、イベント・雑踏警備。男女警備員も大募集中!

NEWS

2025/09/15It’s not a zombie It’s a zone

なんでもふと冒険してみたりすると

やっぱり原点に戻ってきてしまう。

例えば本でもそうだ。

何かを読もうとして

冒険してみるが

結局は村上春樹に戻る。

ついつい安定を求めるという

僕の悪い癖が出てしまう。

でも村上春樹さんでいいでないか。

何でも1番好きな人を

とことん貫いて行こうじゃないか。

かと言って

村上春樹をほぼほぼ全部読んでいるくせに

内容を深く覚えていないので

本当にタチの悪いハルキストである。

最近では文学系のYouTuberが増えてきて

オススメの本を紹介してくれるので

非常に助かる。

この前も面白い本で検索したら

こんな本があがってきた。

✴︎もものかんずめ

✴︎金の言いまつがい

✴︎全裸刑事チャーリー

✴︎太陽の塔

✴︎店長がバカすぎて

✴︎どすこい(安)

✴︎猫の診断で思いがけないすれ違いの末

みんな小刻みに震えました

✴︎時をかけるゆとり

✴︎風と共にゆとりね

✴︎そして誰もゆとらなくなった

✴︎イン・ザ・プール

✴︎宇宙衛星博覧会

✴︎小生物語

✴︎学生時代にやらなくていい20のこと

他にも直木賞、芥川賞の

歴代受賞者が選んだマイベストで検索したら

✴︎恋文の技術

✴︎蛇を踏む

✴︎蹴りたい背中

✴︎蛍川

✴︎乙女の密告

✴︎この世の喜びよ

✴︎徳山道助の帰郷

✴︎苦役列車

✴︎限りなく透明に近いブルー

✴︎DTOPIA(デートピア)

などだった。

この行為はよく使わせてもらっているが

これをやってしまうと沼ってしまうので

お金がいる場合はもう山本リンダ状態に

なってしまうので要注意でっせ!

でも検索スイッチのゾーンに入ったら

本屋に置いてない時は

図書館に行く。

僕は図書館も詳しいですよ。

そしてそれを探しに色んな図書館に行く。

ハシゴしまくるのである。

感じのいい図書館もありゃ〜

くそ対応の図書館もあるのだ。

大体の図書館で働いている方は

僕のその探してる本を

ご親切に丁寧に

調べてくれて取ってきてくれて

とっても親切なのだが

なかには自分で取りに行ってくれと

言わんばかりに

その本が置いてある番号の用紙を

僕に放りつけるように渡し

自分は椅子から一歩も動かんぞ!

とアピールしてくる人もいる。

でもこちらも引かず

どこにあるんとひつこく聞く。

相手もここ、ここと館内地図で説明する。

こっちもとぼけたりしたる。

それでも相手も容赦なくくる。

しまいには顎で蹴散らす態度を

とるのもいる。

そういう事があったりすると

余計に腹が立ってきて

いざ読もうと思って

読んで見るが

全然入ってこないのだ。

本を読んでいる人ならわかると思うのだが

自分の中に本を読むゾーンみたいなものが

ある。

それはこういう押し問答があったりとは

また違うゾーンなのだが、

どう言う事だとおおもいだが

この現象は本読みの人にしかわからない。

と僕は思ってる。

この本を読み出した時のゾーンが

僕は好きなのである。

でも好きの前に

ロックオンしたらゾーンに入っていて

好きゾーンには気づかず。

ただひたすら取り憑かれたように

ゾーンが現れる。

そのゾーンを常に求めているのだ。

でもそのゾーンは

オススメされた本でも現れず。

やっぱり村上春樹を読んだら現れ

でもそのゾーンは違う作家でも

現れて欲しく。

常にその快感を求めてしまう。

でもいくつかは違う作家でも

僕の好きなゾーン現象はある。

そうだ。ロックオンなのだ。

ロックオンが大事なのでは、、。

とりあえず

取り憑かれたように本を

読みたい。

好きな本をもっともっと探したい。

やっぱりそうなると最優先は

ジャズの本を借りてしまう。

この前もジャズで検索して調べてみて

読んでみたいなぁ〜と思った本が

何冊かあったので借りてきた。

でも好きなジャズ本でも

ゾーンに入らない本もある。

そうなるとやっぱり

ゾーンが生まれる本になる。

例えば

✴︎スコット・ラファロ

これは何回も読んでいて

多分この図書館では

僕が1番借りているのではないかと思う

ぐらい何回もリピートして借りている。

他にジャズ評論家の人が書いてる本も多く。

僕が1番好きなのは中山康樹さんで

✴︎ジャズを聴くバカ聴かぬバカ

✴︎超ブルーノート入門

ジャズの究極1500番台のすすめ

これらも何回も読んでいてかなり面白い。

ジャズで調べてみたら検索リストしてくれる

パソコンがパンクするんじゃないかと思う

ぐらいかなりの量のジャズ本が出てくる。

でも調べているとどんどん

横に横にとキーワードが出てきて

そしてそのキーワードを何冊か調べ

その何冊かを借りる。

何冊も伏線が出てくるのだ。

でも内容は結局は伏線の回収が多い本が

僕は好きなのがよくわかる。

村上春樹はとにかく伏線が多い。

たまに作品によっては伏線の回収をせず

あれはどうなったとか思う時がある。

伏線を調べて見た。

「伏線(ふくせん)」とは、

物語や文章の中で後に活きるように

あらかじめ張り巡らされた

情報や描写を指します。

一見すると何気ない場面や言葉が、

のちの展開で重要な意味を持ち、

読者や視聴者に驚きや納得感を

与える仕掛けらしい。

伏線の役割と効果。

物語に奥行きを与える

伏線を張ることで、

結末が単なる偶然や唐突な展開ではなく、

必然性を持つ展開に変わります。

これにより読後感や視聴後の

満足度が高まります。

意外性と納得感の両立。

伏線は、驚きと同時に「なるほど」と

思わせる効果を生みます。

伏線があることで展開に説得力が増し、

繰り返し鑑賞する楽しみも広がります。

伏線の基本的な使い方。

「張る」と「回収」

伏線は「張る(仕込む)」と

「回収する(意味を明かす)」のセットで

機能します。

張っただけで放置すると

不完全な印象になり、

逆に回収だけを行うと

ご都合主義的になってしまいます。

短期・中期・長期の回収。

伏線はすぐに解明する短期回収、

中盤での中期回収、

クライマックスに解決する

長期回収に分けられます。

複数を組み合わせることで

作品のリズムが整います。

伏線の種類と特徴。

情報伏線。

小道具や台詞など、一見関係ない描写が後に重要な役割を果たすパターンです。

心理伏線。

登場人物の表情や違和感のある行動を示し、後に理由が明かされる手法です。

テーマ伏線。

作品全体に共通するモチーフや

フレーズを繰り返すことでテーマを

強調します。

類義語や関連する表現。

伏筆とはのちの展開を暗示する表現。

文学的な響きがあります。

布石は将来の展開を見据えた準備。

ビジネス文書でも使用されます。

前振りは会話やプレゼンなどで

用いられる口語的な言い換えです。

ビジネスや日常での比喩的な使い方

プレゼンや企画書

冒頭で課題を示し、途中に具体例を配置、

最後に解決策で結ぶ構成は「伏線を回収する」形に似ています。説得力が増すためビジネス文脈でも活用可能です。

広告やマーケティング

ティザー広告でヒントを散らし、

キャンペーン本編で回収する流れは

伏線の応用です。顧客に期待感を抱かせ、

注目度を高められます。

具体例で理解する伏線

序盤で紹介された何気ない小道具が、

終盤の解決に不可欠なものとして登場する。

主人公の癖や口癖が、

物語後半で核心を突く手掛かりになる。

会議資料に記された一行の数字が

後に重大なミスの原因を示す伏線だった。

伏線を使う際の注意点。

張りっぱなしは避ける

張った伏線は必ず回収するか、

回収しない理由を観客に納得させる

必要があります。

露骨すぎない工夫。

あからさまな伏線はサプライズ性を

損ないます。

気づける人だけが気づく絶妙な

仕込みが理想です。

ご都合主義の回避。

終盤に新情報を唐突に付け加えるのは

伏線ではありません。

序盤にきちんとヒントを散りばめるのが

重要です。

伏線は、のちの展開に説得力を与えるために前もって仕込む情報や描写を意味し、

適切に張って回収することで

物語や文章に深みを生み出します。

張りっぱなしや唐突な回収は

読者の不満に繋がるため、

計画的に設計することが大切です。

小道具や台詞などの情報伏線、

人物の挙動に関する心理伏線、

テーマを支える反復モチーフと

いった多様な形があります。

これらを巧みに組み合わせれば、

作品や文章に意外性と必然性を

両立させることができます。

日常会話やビジネスでも「伏線」は

比喩的に使え、

説得力のある発表や

印象的な広告を作るのに役立ちます。

適切に活用できれば、

読者や聞き手の心に強い印象残す

表現技法となるでしょう。

村上春樹さんが手放すことのできない本も

借りたこともあった。

✴︎生きるよすがとしての神話

✴︎ジャズ・イズ

✴︎樹影譚

✴︎今昔物語

✴︎初恋、その他の悲しみ

✴︎普通の人

✴︎チューサン階級ノトモ

✴︎フィッツジェラルド伝

でもほとんどなく

色んな図書館で見に行ったが

ほとんど廃盤、絶版が多かった。

✴︎栗村政昭さんのジャズ本は読みたい。

✴︎くず屋の息子(カーク・ダグラス自伝)

✴︎幻想旅行記

✴︎スローターハウス5

✴︎アメリカの鱒釣り

✴︎街の草

✴︎リタ・ヘイワースの背信

✴︎馬に乗った水夫

この辺りは読みたいので探している。

でも村上春樹さんも日常生活で1番接して

いる文字はレコードジャケットの解説というのは僕も共通点があった。

これはなかなか面白いのがあるんだよね。

他にもウディ・アレンとかも

オススメしていて僕もそれは納得であった。

✴︎羽根むしられて

✴︎ぼくの副作用

✴︎これでおあいこ

この3冊はどれも面白くて

どれも熱心に愛読していた。

アホらし過ぎて顎が落ちるような素晴らしい

作品と思う。

✴︎「アニー・ホール」なんか傑作過ぎる🤣

(アニーにマリファナを吸わないかと

誘われて)

アルビー:「いや、僕は幻覚剤みたいなのは

やらないことにしているんだ。

5年前にパーティーで一服やって、

そのときー」

アニー : 「そのとき、どうしたの?」

アルビー:「ー僕は、ズボンを頭から脱ごうと

したんだ(アニー、大笑いする🤣)

・・・耳が」

話はだいぶ、それましたが

仕事でもゾーンはある。

例えば現場に入る。

2日目も入る。

次の日も入る。

そしてまた入る。

これを何日も何日も続けていくと

ゾーンが現れ出すのだ。

このゾーンが現れ出したら

現場入るぞゾーンになる。

休めるとして休んだとしよう。

ゾーンはまた消える。

これが1度消えると

今度は現場入るんイヤゾーンが現れる。

イヤゾーンから行くゾーンになるんが

これまたきっかけがいるゾーンになるのだ。

ほんでキッカケを作るゾーンを

呼び起こすとしようとする。

だが行こうとするゾーンにならない。

これが何日も続くのだ。

行くゾーンにしなくてはならない。

やはり環境のせいなのか

これが現れ出したらほんまに厄介だ。

ゾーンを調べてみた。

ゾーン(zone)とは、区域、範囲、

地帯、領域、圏、域などの意味を

持つ英単語とこう書かれていた。

ITの分野では、システムの設定

などによりネットワーク上に設けられた

論理的な区画などを指すことが多い。

ついでにゾーンに入ってみるも調べてみた。

ゾーンに入った状態を簡単に表現すると、

「高い集中力を保ち、

適度な緊張状態とリラックス状態が

適切なバランスを維持できている状態」

らしい。

そして、周囲の余計な音や景色などが

意識から排除され、感覚が研ぎ澄まされて「今」の活動や行動に没頭するため、

特別なことが起きているような感覚を

得ます。とこう書かれていた。

ゾーンに入っている精神状態は

「ゾーン」とは、学術的には「フロー」と

呼ばれる心理状態のことで、

心理学者のミハイ・チクセントミハイが

提唱した概念であるらしい。

時間の感覚や自我を失うほど

目の前の作業に没頭している状態で、

体験者がこの瞬間について、

物事が自動的に進む流れ(Flow)の中にいるようだと語ったことによって「フロー状態」と名付けられた。

特にスポーツの文脈において

「ゾーン」として知られ、

アスリートが「体が勝手に動いた」

「ボールが止まって見えた」などと

表現するように、

この状態では集中が極限まで

高まって能力が引き出され、

最高のパフォーマンスを発揮できると

される最高の精神状態なのである。

この「ゾーン」を、

より良い成果に繋がる究極の集中状態として、「フロー理論」を元に述べると

一般的にスポーツの分野で語られることの

多い「ゾーン」だが、

チクセントミハイは、

要素さえ揃えばどんな活動でも

この超集中状態に持っていくことができ、

仕事中にも起こるとしている。

また、この超集中状態は

個人の活動に限らず、

チームでの活動時において

メンバー全員で入ることも可能とされる。

フロー理論を提唱した

チクセントミハイの弟子である、

キース・ソーヤーは

このようなグループ活動での

フロー体験を「グループ・フロー」と呼び、

その条件を研究している。

ゾーン状態は

自意識も時間の感覚もなくなるほど没頭し、行動を完全にコントロールできる感覚に

なるとされる。

そのような集中状態で個人が、

さらにはチーム全体が

仕事にあたれるようになれば、

組織のパフォーマンスも生産性もより

良いものになるだろう。

そこで、必要な条件を自身の仕事の要素に

置き換えて整えることで、

「ゾーン」に個人やチーム全体で

入りやすい環境をつくり、

良い成果に繋げる方法を

考えようとしたらどうだろうか。

ただ、最大の能力を引き出すとされる

「ゾーン」には難点もある。

前に言ったようにゾーン状態では

目の前の物事に夢中になっているため、

特に集団でゾーン状態が続いている場合、

自身の体力・気力の限界に至っても

自分個人ではブレーキをかけられずに

バーンアウト(燃え尽き症候群)や

うつ病などの病に繋がる危険があるのだ。

このリスクを防ぐためには

適度なタイミングで集中を解き、

「リラックス」モードへ切り替えることが

重要になる。

また、この「リラックス」には、

ゾーン状態が続きすぎることで

バーンアウトになることを防ぐという

意味合いだけでなく、

「そもそもゾーンに入るために必要な要素」

という面もある。

クライミングや激流下りなどに

代表されるエクストリームスポーツと

「フロー」の関係についての研究を

行ったスティーヴン・コトラーは自著にて、「フロー」の前には「解放」というリラックスの段階が必要と述べている。

スポーツの試合の前に肩の力を抜く、

深呼吸するなど、

一度緊張や集中を解いて

リラックスしている光景を

目にすることは珍しくないだろう。

「リラックス」は「ゾーン」の前にも

欠かせないのだ。

つまり、「ゾーン」とは単体で

考えられるものではなく、

常に「リラックス」とセットで

考える必要があるものなのである。

実際、勉強や仕事でも、

1日中ずっと根を詰めているよりも、

適度に休憩したり

気分転換したりという

メリハリをつけた方が

かえって集中が高まったという

経験は誰しもあるのではないだろうか。

最高のパフォーマンスに

繋がるゾーン状態を、

バーンアウトを起こさずに

断続的にもたらすには、

適度なバランスでの「集中の波」が

必要なのだ。

そこで仕事で「ゾーン」=超集中モードに

入ることを起点に、「ゾーン」⇔「リラックス」の良い波をつくる方法について

考えていくことにしようと思った。

でも集中のゾーンが入っていたら脳はどうなり続けるのか?

いや〜ゾーンって本当に面白い🤣ですね!

さよなら

さよなら

さよなら👋

オフ・コースじゃないよ!

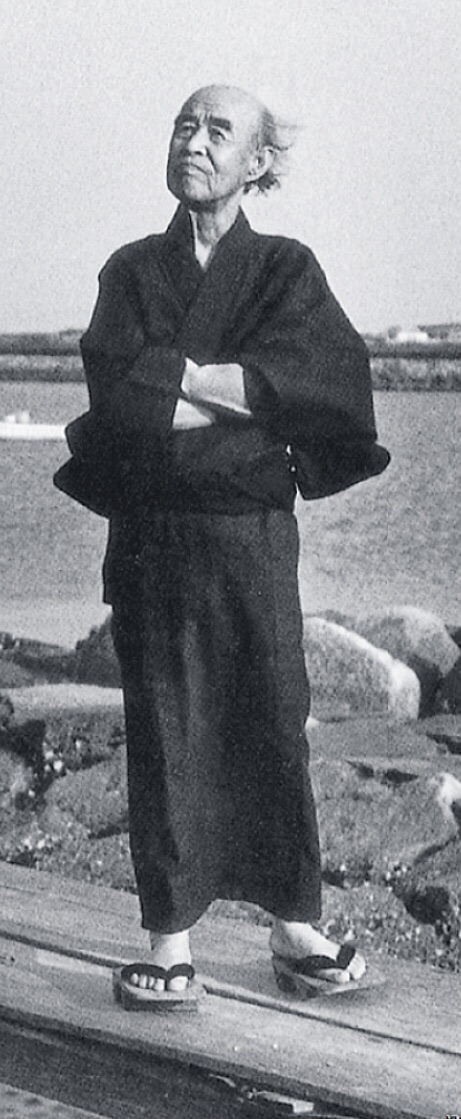

淀川長治の方だよ。

今日も1日御安全に!!!🐼